보험 상담시에는 상담하는 고객분의 질병이력을토대로 고지가 되고 고지되어지는 내용은 언더라이터를 통해 승인여부가 결정된다.

고객분의 질병이력은모두 병원으로부터 받게 되고 질병의 각 코드들은 체계화되어져 있고, 형식이 정해져 있다.

한 마디로 보험과 의료 현장에서의 접하게 되는 ‘코드(code)’는 공식용어이다. 환자가 병원에 내원하면 진단명과 함께 부여되는 질병 코드는 곧 의료 기록이자 보험금 청구 및 지급의 기준이 되는 것이다.

특히 민간보험뿐만 아니라 국민건강보험공단에서도 진단 코드의 정확성은 곧 비용 산정과 보장 범위 및 사회적 통계에 직결된다. 결국 코드는 보험의 시작이자 끝이라 할 수 있다.

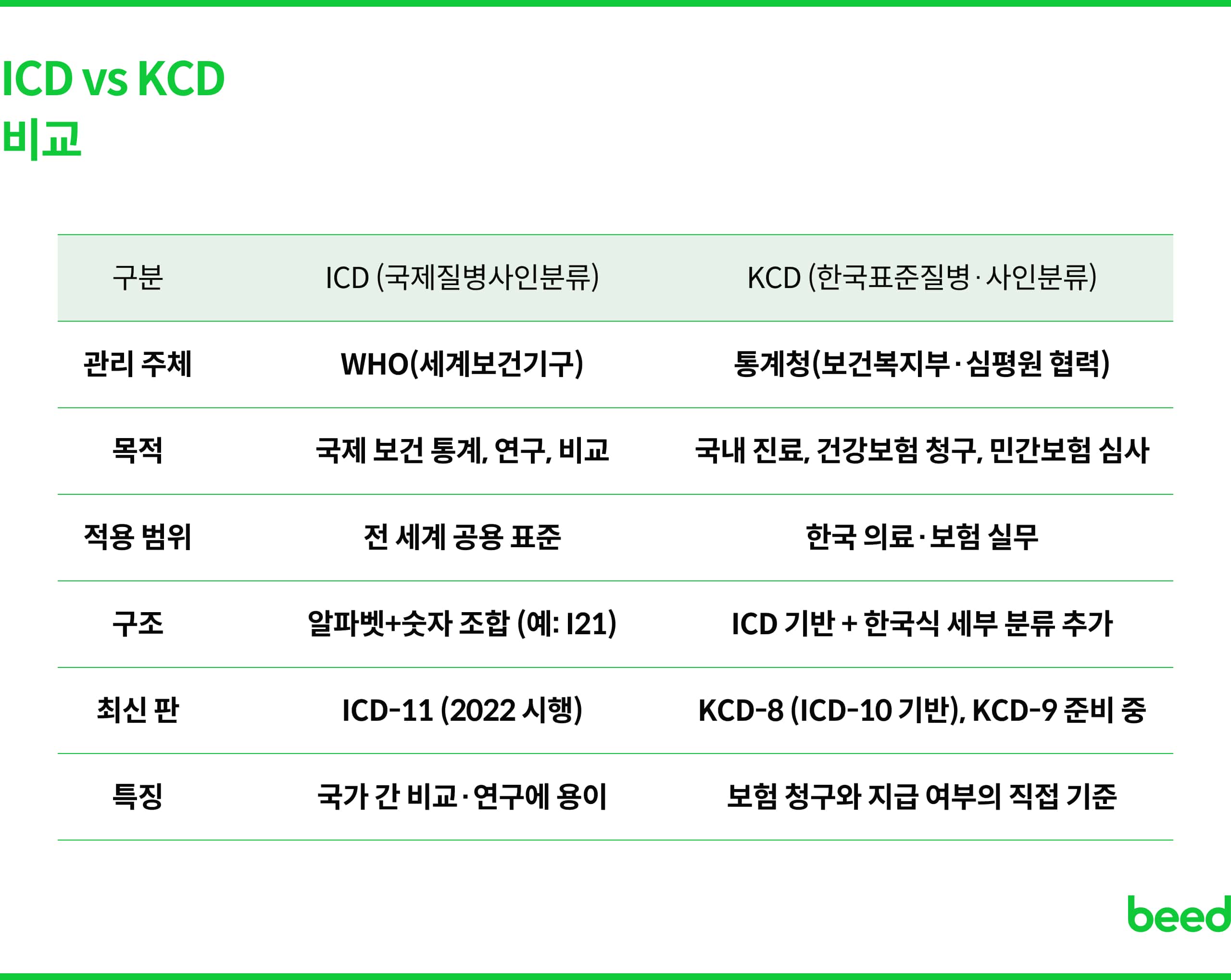

이 코드 체계는 단순한 분류 작업은 아니다. 세계적으로는ICD(International Classification ofDiseases, 국제질병사인분류) 가, 한국에서는 이를 기초로 한 KCD(Korean Standard Classification ofDiseases, 한국표준질병·사인분류) 가 사용된다.

그렇다면 ICD와 KCD는 어떻게 다른가, 그리고 왜 우리 산업에서는 이 주제가 중요한가?

ICD는 세계보건기구(WHO)가 제정한 질병 및 관련 건강 문제의 국제 표준 분류 체계이다.

1893년 국제통계연맹에서 처음 시작된 이후,WHO가 1948년부터 관리하며개정을 이어오고, 현재는 ICD-11(11차 개정판) 이2022년부터 본격 시행되고 있다.

ICD는 전 세계 보건·의료 통계를 통합하고, 질병 연구와 정책수립의 근간이 되는데 예를 들어 코로나19와 같은 신종 감염병도 빠르게 ICD 코드가 부여되어, 국가 간 비교·연구가 가능했다.

ICD는 알파벳과숫자를 결합해 질병을 분류한다. 예컨대 대소문자 구분 없이 I20–I25는 허혈성심장질환을 의미한다. 즉,ICD는 국가 간 질병 소통의 공통 언어라 할 수있다.

한국은 WHO의 ICD를 그대로 쓰지 않는다. 한국 보건 환경, 법적 제도, 보험 체계를 반영한 KCD(Korean Standard Classification of Diseases) 를자체적으로 운영한다.

관리주체로는 통계청이 주관하며, 보건복지부·국민건강보험공단·건강보험심사평가원과협력한다. 개정과정은 ICD개정판을 토대로 우리나라 실정에 맞게 수정·보완하여발간한다.

현재는 KCD-8(ICD-10 기반)까지 개정·운영 중이며, ICD-11 적용을 위한 연구가 진행 중이다. 한국 의료보험 제도의독특한 구조 때문에, KCD에는 한국식 분류 항목이나 세부 코드가 추가된다.

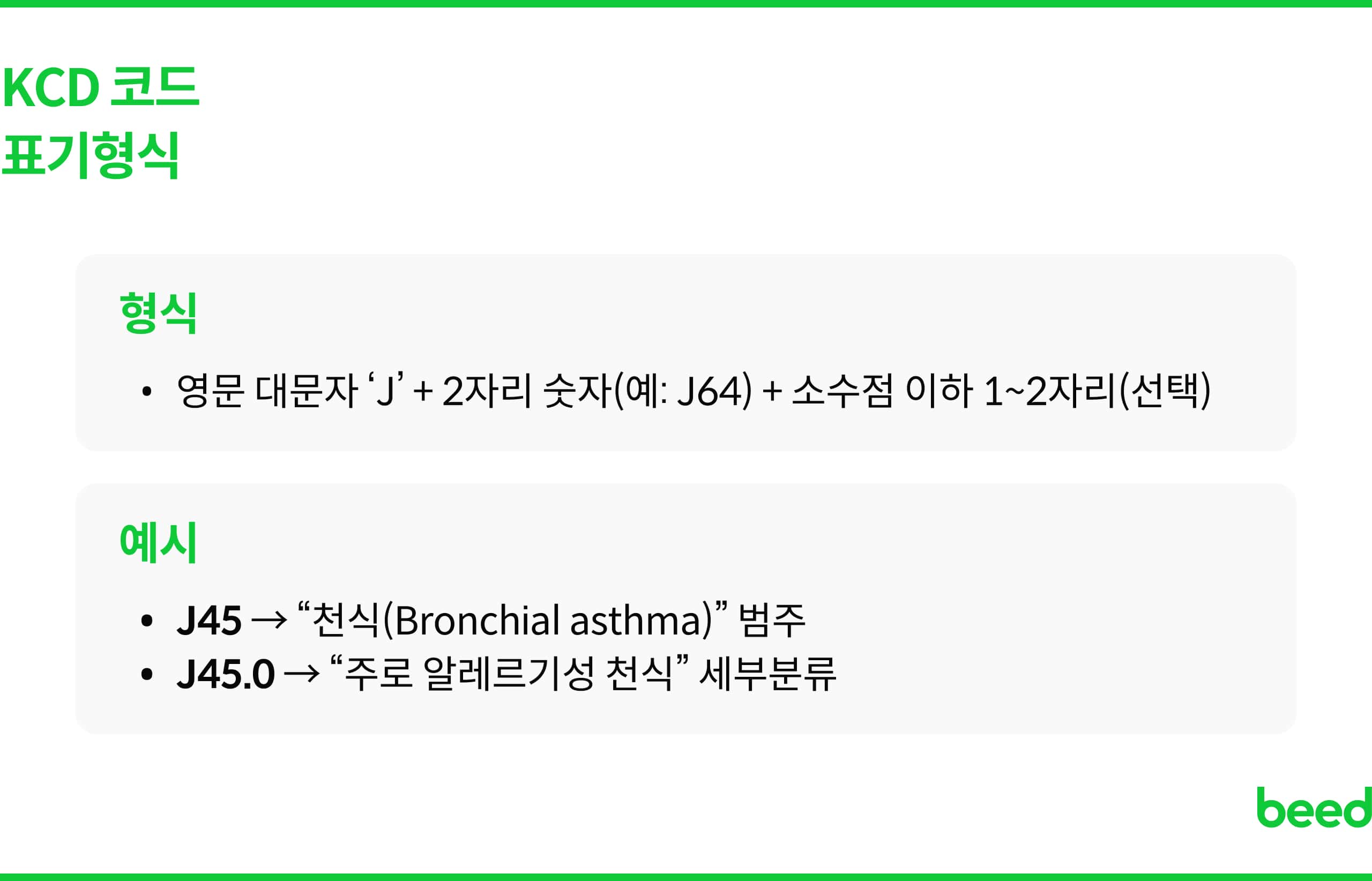

예를 들어 한국에서 흔히 보험 청구에 쓰이는 ‘상병 코드(환자의 진단명(병명)을 숫자와 알파벳으로 체계화한 분류 번호)’는 KCD가 기준이 된다.

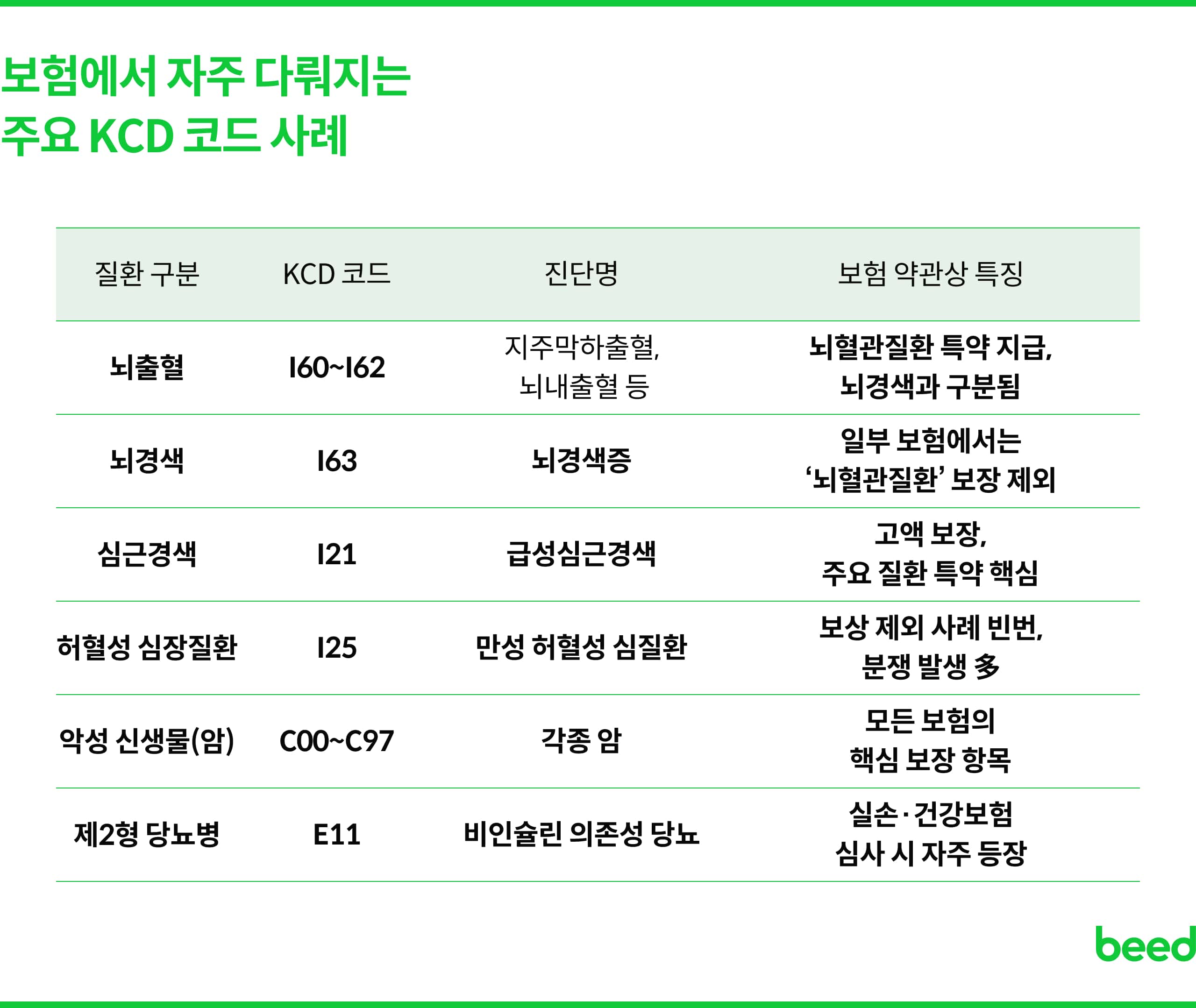

즉,KCD는 한국 의료·보험 현장의 실질적실행 언어라고 볼 수 있다. 보험사에 고객분들의 질병이력을 심사를 올릴 때, 또 추가고지가 필요할 때 모두 KCD기준 코드상으로 분류가 된다.

특히 주상병과 부상병으로나뉠 때가 있는데, 예를 들어 25년 1월 교통사고로 인해 주상병으로 허리디스크가 나오고 부상병으로 척추염좌가 나올 경우 주,부 상병 모두 고지할필요 없이 주상병만 고지하여 유리하게 결과가 나올 수 있도록 하는 것도 하나의 키포인트이다.

코드는 이렇게 A부터 Z까지 각 질병 군을 분류하는데, A~B는 감염병, C~D는 조양 및 혈액질환, E~N은 대사·정신·신경·감각기관·순환기·호흡기·소화기·피부·근골격·비뇨생식 O~P는 임신 및 출생 관련등 모두 분포되어 있다.

WHO는 전자 시스템 기반의 ICD-11을 내놓았다.세분화된 구조와 디지털 친화성이 특징이다. 한국도 ICD-11 기반의 KCD-9 도입중인데 반해 보험 제도, 진료 체계와의 조율 문제로 시기는 유동적이다.

새로운 체계가 도입되면, 빅데이터 기반 의료 통계의 정확성이 강화되고,보험금 산정 기준도 변화할 수 있다. 따라서 업계 종사자들은 미리 대비가 필요하다.

KCD와ICD는 단순히 의료진만 아는 전문 용어가 아닌, 보험 설계사, 심사자, 심지어 보험 소비자에게도 매우 중요한 개념이다.

ICD는 국제 표준의 언어이고, KCD는 한국 보험과 의료 현장의 실무 언어이다.

보험 산업 종사자라면, KCD의 세부 구조와 변화 추세를 숙지하는 것이 곧 전문성과 직결된다.

더 나아가 ICD-11의 도입을 앞둔 현시점에서, 우리는 단순히 ‘코드’를 넘어 ‘코드가 말하는 언어와 현실’을 해석할 수 있어야만한다.